- 【環境】2020/3/21 1:50 – 4:39/兵庫県明石市/気温 8℃/光害レベル:SQM-L測定値=18.8

- 【光学系】FLT98CF直焦点(618mm F6.3)

- / SVBONY CLS + ZWO IR/UVカットフィルター

- 【カメラ】ASI183MC Pro

- 【架台・ガイド】ケンコーSE2赤道儀/D=50mm F4ガイド鏡/Lodestar Autoguider

- 【ソフトウェア】<撮影>APT3.82/ <ガイド>PHD2/ <処理>(下記の通り)

- 【撮影法】センサー温度 0℃・ゲイン150・オフセット30・180sec ✕ 40コマ/PHD2によるオートガイド・ディザリングあり

- 【処理法】

- ステライメージ8によるダーク減算、フラット補正、デベイヤー

- FlatAide Proによる追加フラット補正(シェーディング補正)

- DeppSkyStackerによる加算平均

- Photoshop CC、ステライメージ8による調整

- 3×3ソフトビニング、800×800で切り出し

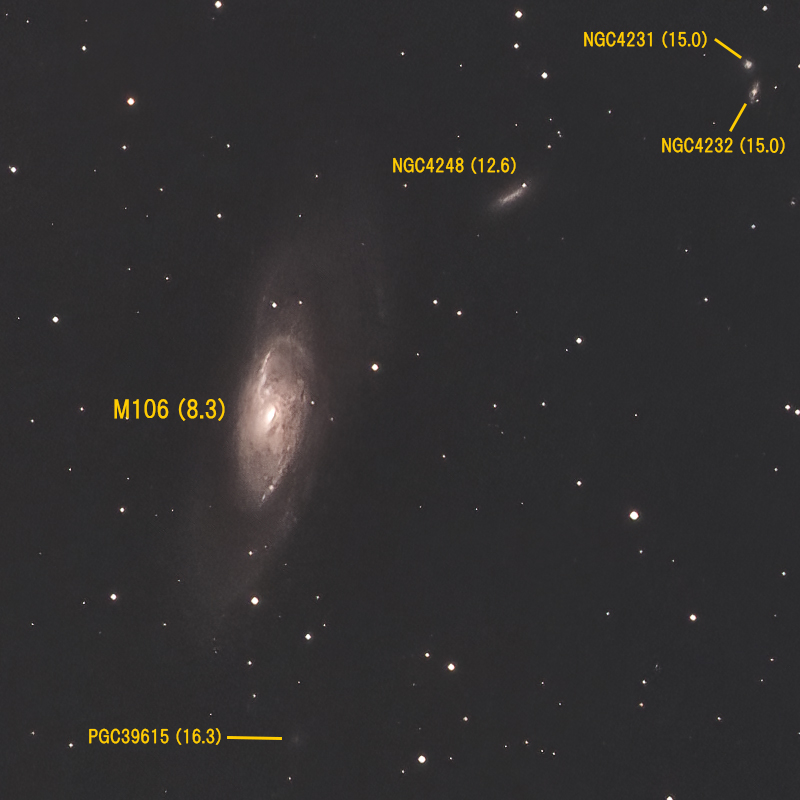

先日、惑星撮影と兼用で購入した「ASI183MC Pro」で、りょうけん座の系外銀河M106を撮影した。M106の周囲には小さな系外銀河がいくつかあるので、近いものを合わせてトリミングしている。

下は銀河の番号入り画像。

光害地である自宅での撮影は、昨年はじめ頃から口径98mmの屈折鏡筒「FLT98CF」に「ASI294MC Pro」と「Quad BPフィルター」を組み合わせて撮影してきた。

しかし、上記の組み合わせは主に散光星雲向けであり、春の系外銀河の季節は撮影できる対象が少なかった。そこで、細かい画素ピッチの惑星用カメラを購入する際に、冷却モデルにして系外銀河も狙えるようにと考えた。

今回の対光害フィルターは「SVBONY CLS」を選択したが、おそらくLPS-P2でも大差はなかったと思う。

結果としては、M106の中心付近の明るい部分はおそらくピクセル等倍でも処理に耐えられそうだったが、周辺の淡い腕部分をあぶり出そうとするとノイズが目立ってしまった。この淡い部分のノイズはDenoise AIの強力なノイズ低減処理をもってしても、2×2ソフトビニングでは対処できず、3×3ソフトビニングをする必要があった。183MC Proの画素ピッチは2.4μmで、294MC Proの4.63μmの約半分。そのため3×3ビニングでは294MC Proのピクセル等倍解像度を下回ってしまい、本末転倒に思う。

やはりこのカメラは輝度が高めの対象を細かく分解する目的に向いていそうなので、あまり淡い部分のない対象が良さそう。

コメント