これまで主力のガイドカメラとして、Starlight Xpressの「Lodestar Autoguider」を2012年から長い間使ってきた。ガイドスコープは色々変遷があるが、現在は笠井トレーディングのGuideFinder-50を使用中。

その他、コンパクトなサブシステムとして、昨年にSVBONYのガイドスコープSV165(口径3cm・F4)とASI120MM-miniを購入して使っていたが、焦点距離が長いミューロン180Cにはもう少し精度が欲しいと考え、主力の古いLodestarの方を置き換えることにした。

ガイドスコープについては昨年安価に購入したミニボーグ50レンズ(アクロマート)と余剰のBORGパーツを用いることにした。

ガイドカメラについては、ASIAIRと組み合わせることも考え、ZWO社のものから選ぶことにした。手持ちのASI120MM-miniを使いまわしても良かったが、光害地での運用が主になった現在、暗い星が背景に埋もれて適切なガイド星が見つからないことが時々あったため、なるべく大きめのセンサーサイズにしようと考えた。それと細かいセンサーピッチによる高解像度を両立させることを考えて最終的にASI178MMに決めた。ちょうど現在ZWOのサマーセール中で、通常価格より安く購入できた。

カメラが到着したので、ミニボーグ50と組み合わせてみた。ついでに段ボール製のフードも製作した。自宅バルコニーでは、このぐらいのフードをつけておけばヒーターはおそらく不要。

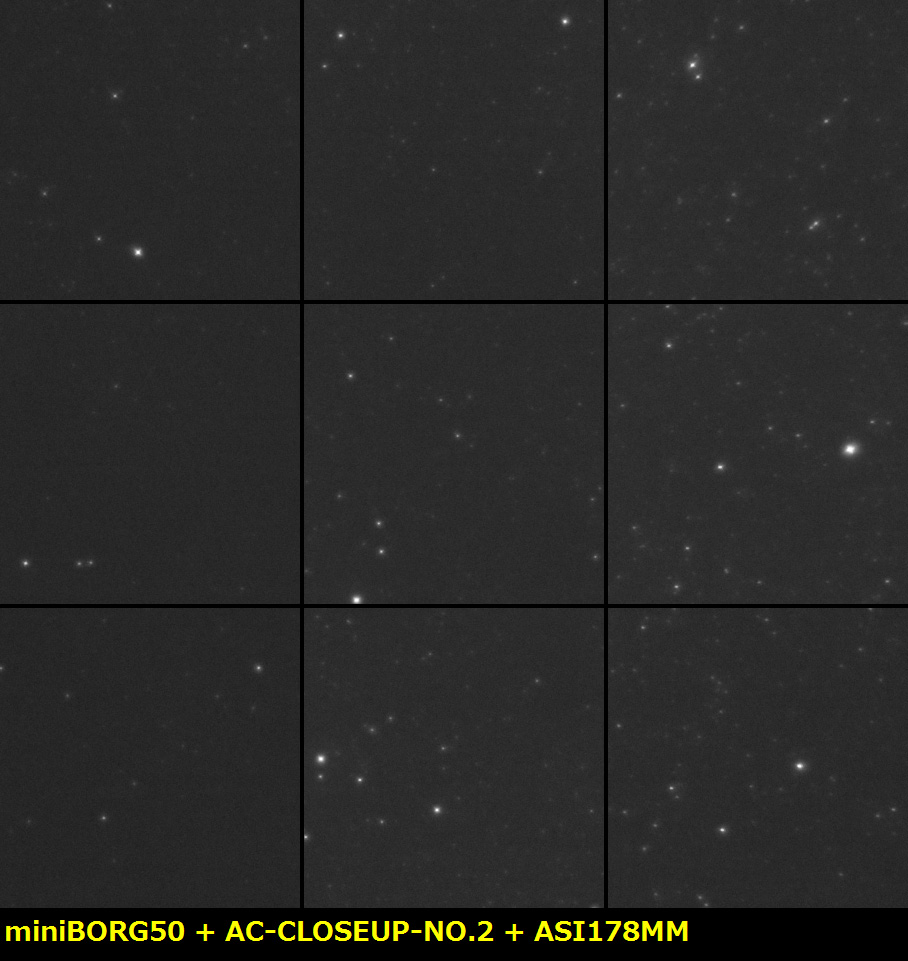

ミニボーグ50対物レンズは口径50mm、焦点距離250mmのF5なので、ガイドスコープとしては少し暗い。F4ぐらいが望ましい。そこで内部にケンコーACクローズアップレンズNo.2を配置してレデューサー代わりとした。これも昔、FLT98CFの純正レデューサーを購入する前に簡易レデューサーとして用いていたもの。これを付けた状態で撮影した画像をPixInsightのImage Solverで解析すると、焦点距離207.53mmと出た。これはF4.15となるので、おおむね狙い通り。

これまでのガイドスコープ&カメラと並べてみた。

それぞれのスペックは下表のとおりとなる。

| セット番号 | 1 | 2【New】 | 3 |

| ガイドスコープ | 笠井トレーディングGuideFinder-50 | ミニボーグ50 + クローズアップレンズNo.2 | SVBONY 165 ガイドスコープ |

| 口径 [mm] | 50 | 50 | 30 |

| 焦点距離 [mm] | 200 | 208 | 120 |

| 口径比 | 4 | 4.15 | 4 |

| ガイドカメラ | Starlight Xpress Lodestar Autoguider | ZWO ASI178MM | ZWO ASI120MM-mini |

| センサータイプ | CCD | 裏面照射CMOS | CMOS |

| センサー | SONY ICX429AL | SONY IMX178 | ON Semiconductor AR0130CS |

| 画素ピッチ[μm] 横 x 縦 | 8.6 x 8.3 | 2.4 x 2.4 | 3.75 x 3.75 |

| センサーサイズ[mm] 横 x 縦 | 7.4 x 5.95 | 7.4 x 5.0 | 4.8 x 3.6 |

| 解像度 [ピクセル] 横 x 縦 | 795 x 596 | 3096 x 2080 | 1280 x 960 |

| 写野角 [°] 横 x 縦 | 2.1 x 1.7 | 2.0 x 1.4 | 2.3 x 1.7 |

| 1ピクセルあたり角度 [秒角] | 9.6 x 10.3 | 2.4 x 2.4 | 6.4 x 6.4 |

今回のセットは、1ピクセルあたりの角度が2.4秒角で他の数倍細かく、精密なガイドが期待できる。一方、写野は2.0°x1.4°で他のセットと同程度となっている。

なお、各カメラの31.7mmスリーブ先端には、防塵を兼ねて1.25インチIR/UVカットフィルターを装着している。

次は実際に赤道儀に載せてのテスト。

今回の新しいセット(上の表の2)をミューロン180Cの下部に取り付けた。

赤道儀との干渉を避けるため、ガイドスコープはかなり前側にせり出している。ガイドスコープの銀色フードの反射光がミューロンの鏡筒内に入る可能性があるので、ここは何らかの対策が必要。鏡筒の前後バランスはこの状態で取れている。

ミューロン180Cは純正レデューサー付きでf=1780mm・F9.9。撮影カメラはASI294MC Pro。

ガイドカメラのUSB出力はUSB3.0だが、今回はそのケーブルを撮影カメラのUSB2.0ハブにつないだため、USB2.0接続になっている。

ガイドのテストをする前に、まず新ガイドスコープの星像を確認したかったので、APTのPlate Solvingでたて座の散開星団M11を撮影カメラ(ASI294MC Pro)中央に導入。その状態でガイドカメラ(ASI178MM)の画像をASI LiVeで5秒x51コマ=255秒分のライブスタックを実施。

下のような画像となった。薄曇りの中を強行したので少し星がにじんでいる。

ガイドスコープの光軸がミューロンと合っていないのでM11が中央からずれているが、この程度は問題ない。それから後で気づいたが、この画像では横方向(長辺方向)が南北の向きになっている。PHD2ではそれでも特に問題なくガイドしてくれるが、なんとなく気持ち悪いので次回から横方向が東西になるようにカメラ取付を90°回転することにする。

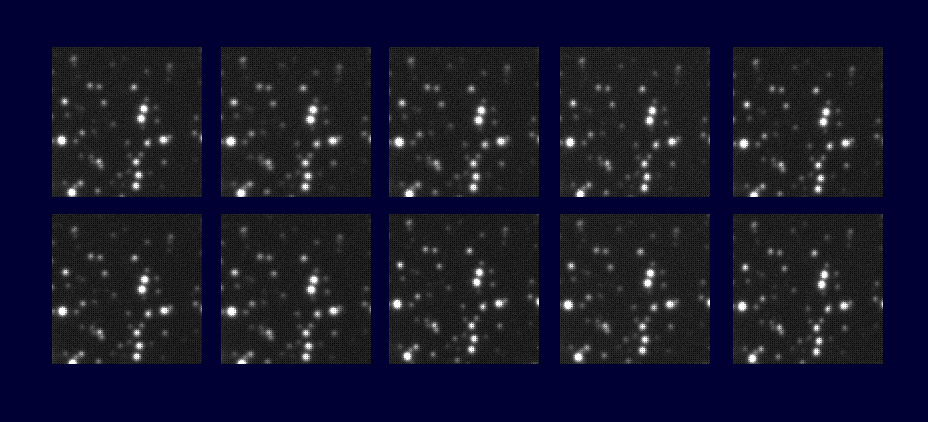

FlatAide Proの「等倍星像チャート画像作成」で中央&周辺の等倍切り出し画像を作成した。

よく見ると、周辺部の星像がやや菱形になっているが、ガイドには全く問題ない。

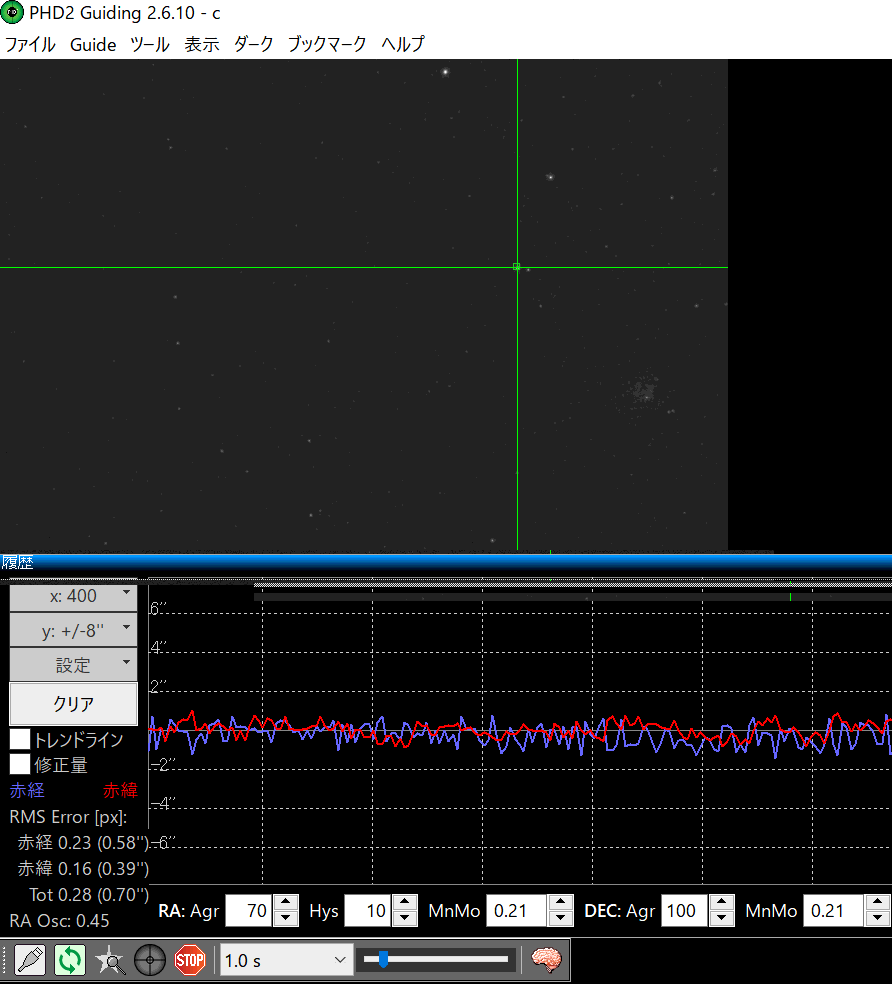

その後、ガイドカメラ(ASI178MM)をPHD2に接続しなおしてガイド開始。この時はガイドスコープの焦点距離が正確にわからなかったので、とりあえず200mmに設定した(結局208mmだったので、ほぼ合っている)。

RMS Error値が0.28ピクセル(0.7秒角)で、突発的なブレもなく安定しているので、問題ないと思う。

下の画像は、撮影鏡の方(ミューロン180CとASI294MC Pro)で60秒露出を10コマ連続して撮影し、一部分をピクセル等倍でベイヤーのまま切り出して並べたもの。

よく見ると星の位置が若干ずれているコマ間があるが、それぞれの画像はほぼ点像(中途半端なディザリングを入れてしまったのかも)。

とりあえずf=1800mmの撮影鏡のガイドも問題なくできるようだ。

コメント