機材

機材 AZ-GTiの赤道儀化ファームウェアVer.3.33で、ASIAIR PROによるオートガイド不調が改善

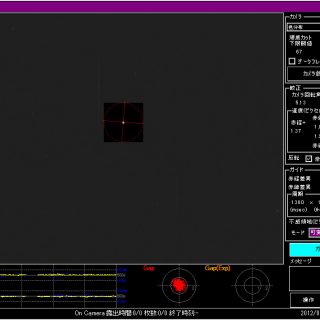

今年の2月にSkyWacherのAZ-GTi経緯台を赤道儀化してみたが、ASIAIR PROによるオートガイドが正常に動作しなかった。主な原因は、赤緯方向(DEC)のキャリブレーションが正常に行えないこと。North Stepでは正常に移動するが、続くSouth Stepで戻ってこない(またはNorth Stepと同じ方向へ動き続ける)。その後、8月初旬にAZ-GTiのファームウェア3.26と3.30でも試してみたがやはり駄目で、ほとんど諦めていた。しかし8月末になって、Sk...