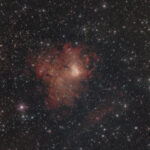

- 【環境】2025/1/26 0:44 ~ 5:30 / 兵庫県明石市/気温 4℃/光害レベル:SQM-L測定値=19.2

- 【光学系】R200SS + コレクターPH(760mm F3.8)/ IDAS DTDフィルター

- 【カメラ】ASI294MC Pro

- 【架台・ガイド】ケンコーSE2赤道儀/ガイド鏡:ミニボーグ50+クローズアップレンズNo.2/ガイドカメラ:ASI178MM

- 【ソフトウェア】<撮影>N.I.N.A 3.1/ <ガイド>PHD2/ <処理>(下記の通り)

- 【撮影法】センサー温度0℃・ゲイン200・オフセット30・180sec x 92コマ(合計276分)/PHD2によるオートガイド・ディザリングあり

- 【処理法】

- 前処理(リニア):PixInsight: WBPP, ABE, DBE, PCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator

- 後処理(ノンリニア):ステライメージ9・Photoshop

- 67%縮小・トリミングあり

今回新たに購入したIDAS DTDフィルターを用いて、光害地の自宅からしし座のトリオ系外銀河を撮影した。

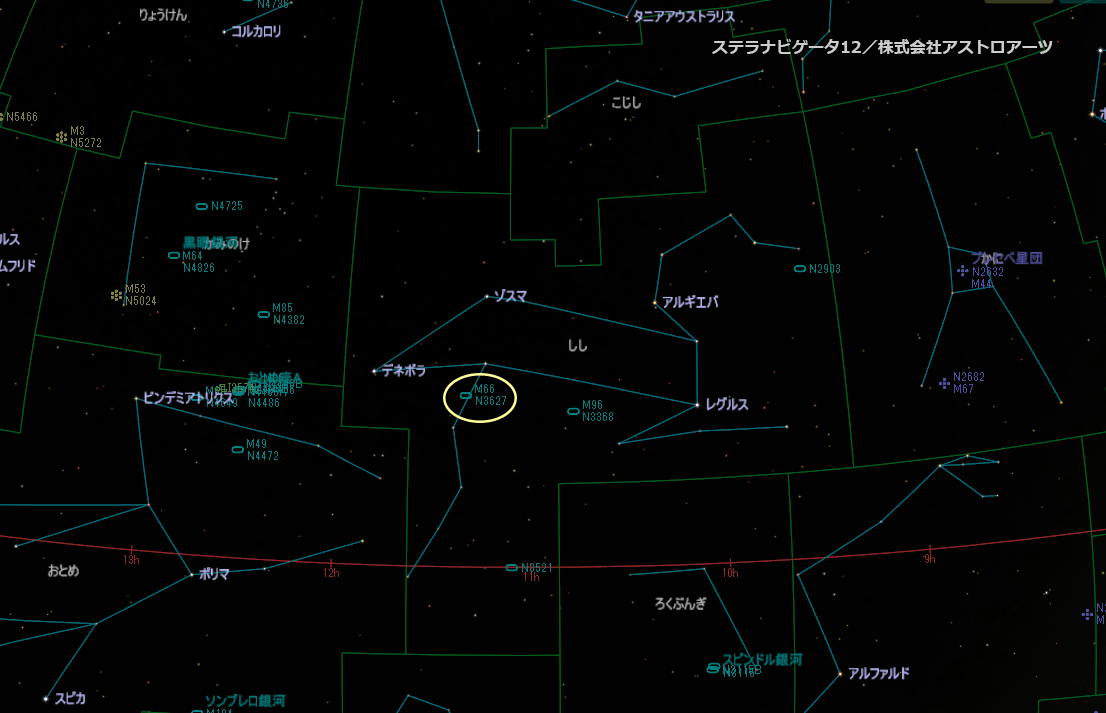

この銀河の位置は下図の通り。

現在主力の撮影鏡筒であるR200SS用にコレクターPHを購入したのが2023年の秋ごろだが、そのとき所有していた対光害フィルター類は全て48mm径だったので、52mm径であるコレクターPHの筒先にステップダウンリングを介して取り付けると、周辺部の減光が生じていた(下記記事参照)。

そこでカメラマウント側のTリングに48mm径フィルターを裏向きに取り付ける方法も試したが、輝星にゴーストが発生するなど、完全な解決にはならなかった。

そこで、新たに52mm径の対光害フィルターを購入することにした。最初は実績のあるQuad BPフィルターにしようかと思ったが、どうせなら現在所有していないものを試したかったので、以前から興味があったIDAS DTDフィルターを購入した。

このフィルターは紫外から可視光領域ではComet BPと似た特性だが、赤外領域で透過率が高いのがComet BPと異なる。私が保有するASI294MC Pro(IMX294)が赤外領域にもR,G,Bの感度があるようなので、ちょうど良いかとも思った(下記画像リンク)。

https://idas.uno/space/en/IDAS/optical-filter/DTD/dtd294.png

「dusk to dawn」との名前の通り、彗星、銀河、散光星雲など様々な天体に有効であるとの触れ込みだが、光害の少ない近赤外領域を利用して連続光天体のコントラストを高く出来るのが特長なので、Hα主体の輝線星雲であれば、対光害効果の強いQuad BPの方が適切なのだろうと思う。また、近赤外領域に感度を持つセンサーであっても、カメラのカバーガラスがIRカットであれば意味が無いので注意が必要。例えばZWO社のカメラであれば星見屋さんのサイトに記載がある(https://hoshimiya.com/?tid=6&mode=f32)。

コレクターPHへの取り付けは、下の画像のように筒先にねじ込む形となる。

その効果としては、これまで系外銀河に使ってきたComet BPとの違いはあまり分からなかった。そもそもIMX294の近赤外領域の感度がそれほど高くないということもあり、あまり変わらないのかもしれない。今回と同じ機材でフィルターだけ変えて撮影した比較対象が無いため、正確なところは良く分からない。

下のリンクはR200SSにエクステンダーPHとComet BPでNGC3628を撮影したものだが、やはり今回の画像を大差ないように見える。

この結果からは、Comet BPと同じような感覚で使えるのかと思う。

それから画像中央の右寄りの輝星に目立つハロが出ていて、これが気にかかる。

コメント