- 【環境】2025/3/22 23:01 ~ 3/23 3:58 / 兵庫県明石市/気温 14℃/光害レベル:SQM-L測定値=18.3

- 【光学系】R200SS + コレクターPH(760mm F3.8)/ IDAS DTDフィルター

- 【カメラ】ASI294MC Pro

- 【架台・ガイド】ケンコーSE2赤道儀/ガイド鏡:ミニボーグ50+クローズアップレンズNo.2/ガイドカメラ:ASI178MM

- 【ソフトウェア】<撮影>N.I.N.A 3.1/ <ガイド>PHD2/ <処理>(下記の通り)

- 【撮影法】センサー温度0℃・ゲイン200・オフセット30・180sec x 94コマ(合計282分)/PHD2によるオートガイド・ディザリングあり

- 【処理法】

- 前処理(リニア):PixInsight: WBPP, ABE, DBE, SPCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator

- 後処理(ノンリニア):ステライメージ10・Photoshop

- 50%縮小・トリミングあり

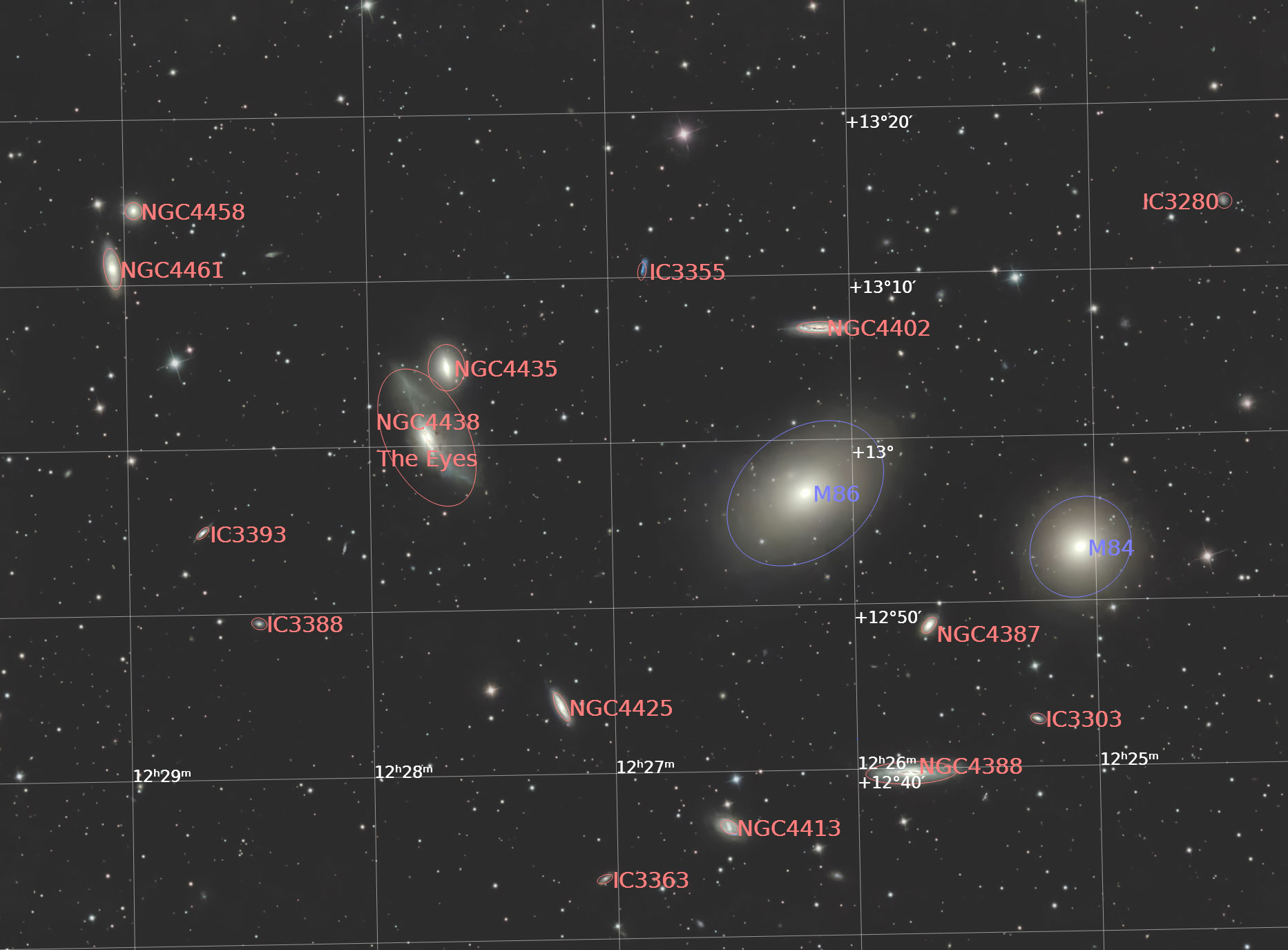

光害地の自宅から撮影した、おとめ座の系外銀河M84・M86付近。光害カットフィルターにはIDASのDTDフィルターを用いた。

下は銀河の番号入りの画像。

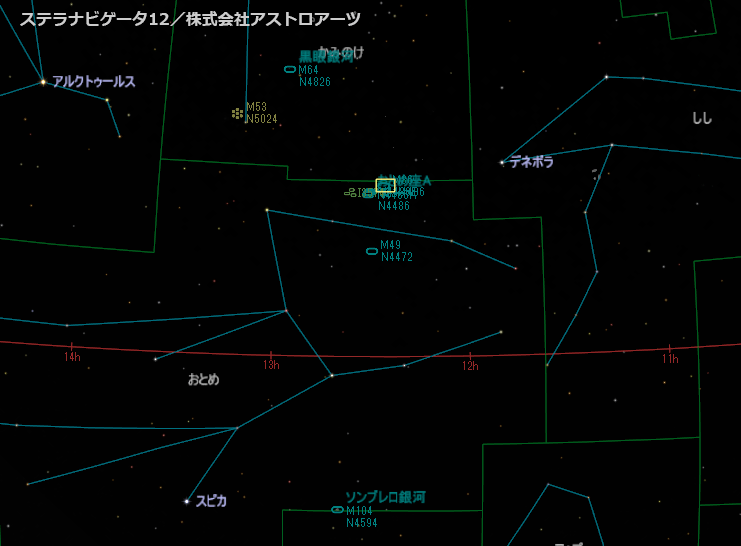

明るいメシエ銀河M84・M86の周囲に多くの銀河が集まっている。この辺りはおとめ座銀河団の領域の中にあり、多くの銀河が密集している。位置は下の星図で分かる通り、春の大三角の中で、ややデネボラ寄りとなる。

特に今回の画像は「マルカリアンの銀河鎖」と呼ばれる、曲線状になった特徴的な銀河の連なりの一部になっている。

下はマルカリアンの銀河鎖を含む広い写野の画像。

上の画像の中で、今回の画像の写野は黄色の線で囲った部分。

明るいM84とM86はあまり特徴が無い楕円銀河だが、写野左側のNGC4438は引き伸ばされたように崩れた形状をしていて目立つ。

このように崩れた形の銀河は、近傍の他の銀河との干渉で発生するようだ(例えばからす座の「アンテナ銀河(NGC4038)」など)。その干渉の相手としては右上にあるNGC4435という説と、少し離れたM86という説、またはその両方という可能性があるようだ(Wiki参照)。

そしてもう一つ気になる天体がある。それは写野中央上寄りのIC3355。

IC3355は視直径1.3’、光度14等級の小さな銀河だが、画像では青くて変な形をしているので目立つ。不規則矮小銀河とのこと(こちら参照)。

コメント