- 【環境】2025/3/22 19:13 ~ 22:09 / 兵庫県明石市/気温 15℃/光害レベル:SQM-L測定値=18.3

- 【光学系】R200SS + コレクターPH(760mm F3.8)/ Quad BPフィルター

- 【カメラ】ASI294MC Pro

- 【架台・ガイド】ケンコーSE2赤道儀/ガイド鏡:ミニボーグ50+クローズアップレンズNo.2/ガイドカメラ:ASI178MM

- 【ソフトウェア】<撮影>N.I.N.A 3.1/ <ガイド>PHD2/ <処理>(下記の通り)

- 【撮影法】センサー温度0℃・ゲイン200・オフセット30・180sec x 56コマ(合計168分)/PHD2によるオートガイド・ディザリングあり

- 【処理法】

- 前処理(リニア):PixInsight: WBPP, ABE, DBE, MGC, SPCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator

- 後処理(ノンリニア):ステライメージ9・Photoshop

- 50%縮小・トリミングあり

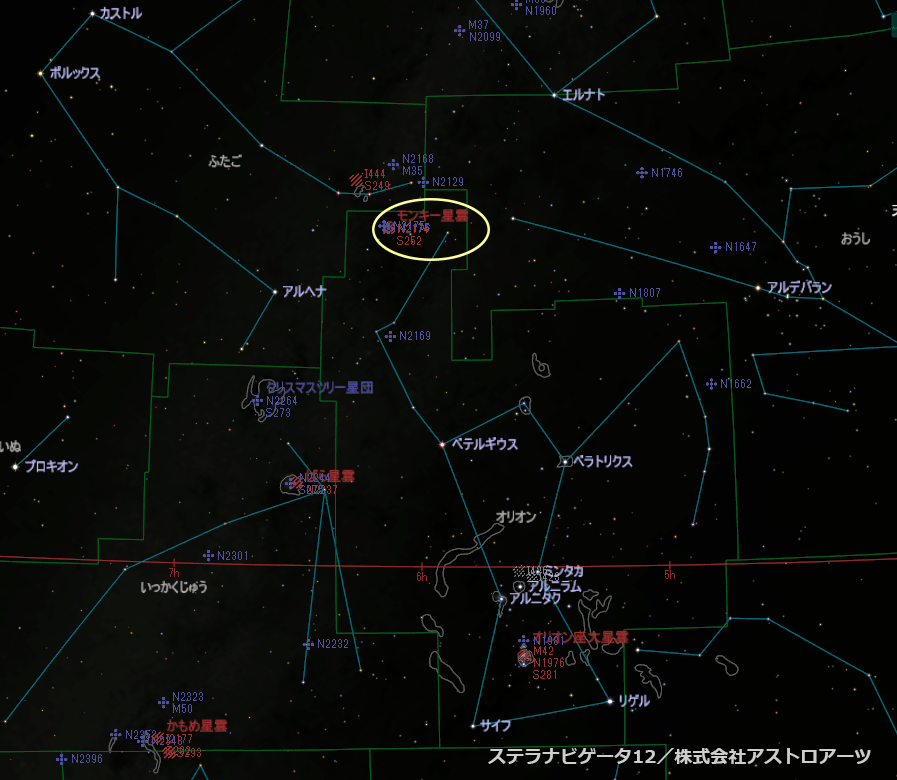

光害地の自宅から撮影した、オリオン座の散光星雲NGC2174。逆さまに(南を上)するとサルの横顔のように見えるため、モンキーフェイス星雲、モンキーヘッド星雲などと呼ばれている。場所は下図の通り。

オリオンが振り上げた右手の棍棒が、ふたご座の足元に食い込んでいる先端部分に位置しており、ほとんどふたご座と言ってよい場所にある。広写野の撮影ではふたご座のくらげ星雲や球状星団M35と合わせて撮影されることが多い。

今回は20cm反射(ビクセンR200SS)にコレクターPHを付けて、f=760mm(F3.8)で撮影した。この場合、コレクターPHの先端には52mmのフィルターネジが切ってあるので52mm径のフィルターが装着できるのだが、私はこれまでフィルター類は48mmで統一してそろえてきたので、径が合わない。なぜ48mmかというと、以前の主力鏡筒であるWilliam Optics FLT98CFの純正レデューサーのフィルター取り付け系が48mmだったため。また、おなじR200SS用のエクステンダーPHも48mm径だった。せめて同じR200SS用であるコレクターPHとエクステンダーPH間では統一してほしかったが、特にレデューサーでは光量確保の点で仕方ないのかもしれない。

そこでとりあえず手持ちの48mm径の対光害フィルターを、ステップダウンリングを介してコレクターPHの先端に付けてみたが、周辺部で減光が生じてしまった。

またTリング部分にも48mmフィルターを付けることが出来て、そこに付けた場合は周辺部の減光は生じないことが分かった。しかしその方法では輝星によるゴーストが発生してしまった。これは輝星周りではなく、写野内での対角上に発生するので画像処理による対処が難しい。

結局、周辺部の減光か、輝星ゴーストのどちらかについて妥協せざるを得ない状態だった。しかし、それではどうも納得できなかったので、結局52mm径の対光害フィルターも購入することにした。対光害フィルターはそれなりに高価なのでちょっと迷ったが、R200SSは現在の主力機なので観念して出費することにした。購入したフィルターは、IDAS DTD とサイトロンQuadBP。

DTDはカラーバランス重視で、主に銀河などの連続光天体用。本当は使い慣れたComet BPが欲しかったが52mm径をもう作っていないようだったので、DTDにした。DTDによる撮影例は下の「しし座トリオ銀河」

ただ、購入してから気が付いたのだが、系外銀河を撮影する際は主にエクステンダーPHの方を使うので、DTDの出番は少ないのでは、ということ。このトリオ銀河やマルカリアン銀河鎖のような複数銀河の集まりや、M33などの大型銀河ぐらいか。

そして今回用いたQuad BPは輝線星雲用。Quad BPには赤外領域を透過するIIと透過を抑えたIIIがあるが、IIIに52mm径は無いので、IIの方を購入した(セールで少し安かったのが助かった)。赤外が透過するとアクロマートレンズでは赤ハロが発生するらしいが、R200SSは反射鏡なのでおそらく大丈夫。実際、今回の撮影でも赤ハロは発生しなかった。

コレクターPHへの取り付け状態は下の画像の通り。

さて、モンキーフェイス星雲は約6年前の2019年3月に、FLT98CF(口径98mm屈折)と、今回と同じカメラ(ASI294MC Pro)・フィルター(Quad BP)で撮影していた。

一見、今回の画像と大して変わらないように見えるが、今回は口径が大きく(F値が明るく)、焦点距離が長いので、より細かな部分と淡いところが良く出るようになったと思う。下は今回の画像を部分的に切り出したもの。

暗黒星雲が複雑に入り組んでいるのが分かる。

コメント