- 【環境】2025/10/24, 11/05 / オーストラリア サイディング・スプリング/気温 不明/光害レベル:不明

- 【光学系】RA501: Dall-Kirkham Astrograph D=510mm, f=2259mm (F4.4)

- 【カメラ】Player One ZEUS 455M PRO

- 【架台・ガイド】

- 【ソフトウェア】MaxIm DL Version 6.30

- 【撮影法】センサー温度 -10℃

- L(BIN2):180sec x7(21分)、R(BIN2):180sec x7(21分)、 G(BIN2):180sec x7(21分)、B(BIN2):180sec x7(21分)、Hα: 180sec x35(105分), OIII: 180sec x38(114分)

- 【処理法】

- 前処理(リニア):PixInsight: MGC, SPCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, Masked streach, LRGB合成

- 後処理(ノンリニア):ステライメージ10・Photoshop: Hα, OIIIのレイヤー合成

- 50%に縮小・トリミングあり

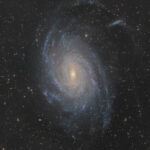

TASC-onリコリモによる撮影データのNGC55を処理した。これは、ちょうこくしつ座の系外銀河で、視直径が長径32′ とかなり大きな銀河となる。さんかく座のM33が長径62′ 程度なのでその半分ぐらいの長さがある。明るさも7.9等とM天体並みの明るさがある。ただ赤緯が約-39°とかなり南にあり、明石での南中高度は約16°なので市街地からの撮影はほぼ不可能。南が暗くて開けた遠征地でなんとか撮影できるのでは、という程度。そのため明るい銀河にもかかわらず撮影対象としての知名度は低い。やはりこれは南半球のリコリモの出番となる。

形は不規則で黄色いコアの部分が右に偏っている。エッジオンのように見えるが暗黒帯は途切れていてはっきりしない。また赤や青の散光星雲が点在しているのがはっきりわかる(下の画像は中央部の切り出し)。

印象としては、りょうけん座のNGC4631(くじら銀河)に近い。

ただし、くじら銀河はNGC55の半分ぐらいの大きさで、光度も9.3と暗い。

位置は下図の通りで、ちょうこくしつ座の南端近くにある。

ちょうこくしつ座には他にもNGC300やNGC253といった大型の銀河があり、NGC7793も光度 9.1等 視直径 9.10′ でM天体並み。撮影対象が多くあるが日本からは高度が低くて撮影しにくいのが残念。なお、北端にあるNGC253は比較的撮影しやすいので、日本からの撮影事例も多い。

さて、今回のリザルトシェアによる撮影データは、L,R,G,Bが各21分とかなりの短時間。HαとOIIIは100分強あるが、系外銀河でHOOを主体にして良いものかわからない。またHαとOIIIは月明下での撮影により背景ムラが目立つことから、処理が難しそう。結局、短時間ながらLRGB合成を主体として、HαとOIIIはノンリニア化後にPhotoshopで赤と青のチャンネルにレイヤー合成(スクリーン)し、赤と青の散光星雲を強調した。

結果としてはやはりLが短時間のためか銀河の淡い所でノイズが目立ち、画像処理でごまかした。できればL画像の追加が欲しいところ。

下の画像はトリミングなしの全体。

もうちょっと暗黒帯を強調したかったが、ノイズが目立ってしまい、この程度に抑えた。

コメント