- 【環境】2025/10/24 / オーストラリア サイディング・スプリング/気温 不明/光害レベル:不明

- 【光学系】RA501: Dall-Kirkham Astrograph D=510mm, f=2259mm (F4.4)

- 【カメラ】Player One ZEUS 455M PRO

- 【架台・ガイド】

- 【ソフトウェア】MaxIm DL Version 6.30

- 【撮影法】センサー温度 -10℃

- L(BIN2):180sec x11(33分)、R(BIN2):180sec x14(42分)、 G(BIN2):180sec x9(27分)、B(BIN2):180sec x7(21分)

- 【処理法】

- PixInsight: ABE, SPCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, Masked streach, LRGB合成

- ステライメージ10・Photoshop

- 50%に縮小・トリミングあり

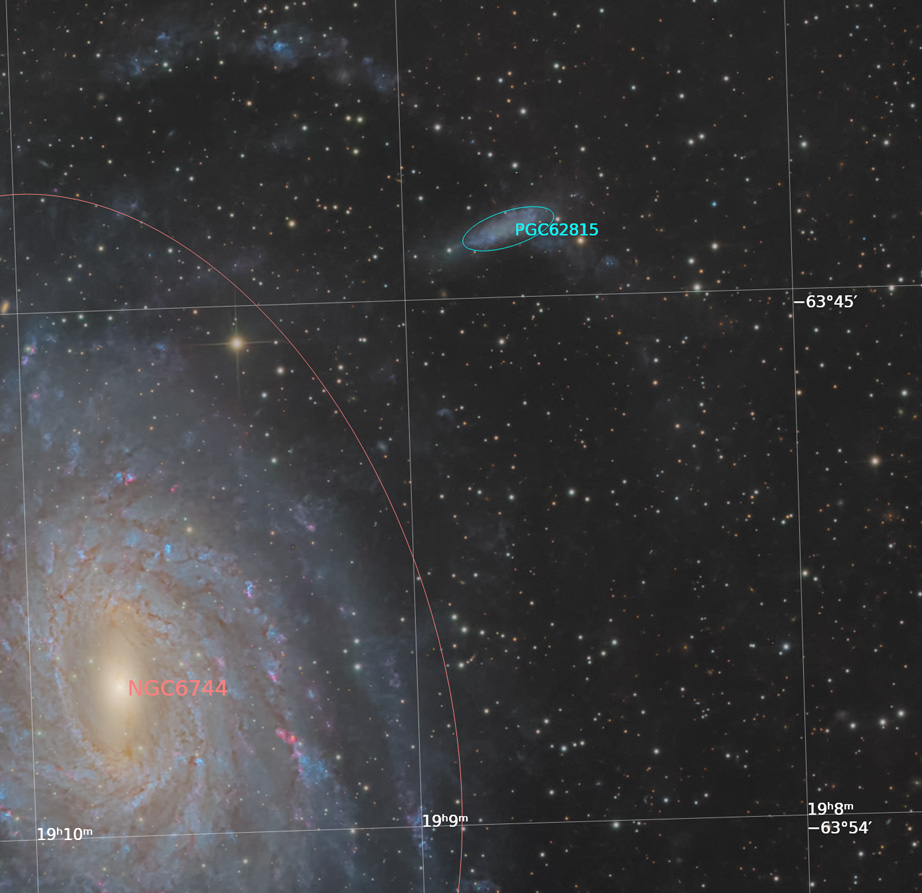

「TASC-onリコリモ」のデータから画像処理した、くじゃく座の系外銀河NGC6744。長径は20分角ぐらいある大型の銀河だが北半球からは見にくいためかM番号はついていない。この銀河は棒渦巻銀河と渦巻銀河の中間型とのこと。画像を見てもコアの部分がやや長細く伸びているのがわかる。形としては天の川銀河(我々の銀河系)に近いと考えられている(Wikiより)。

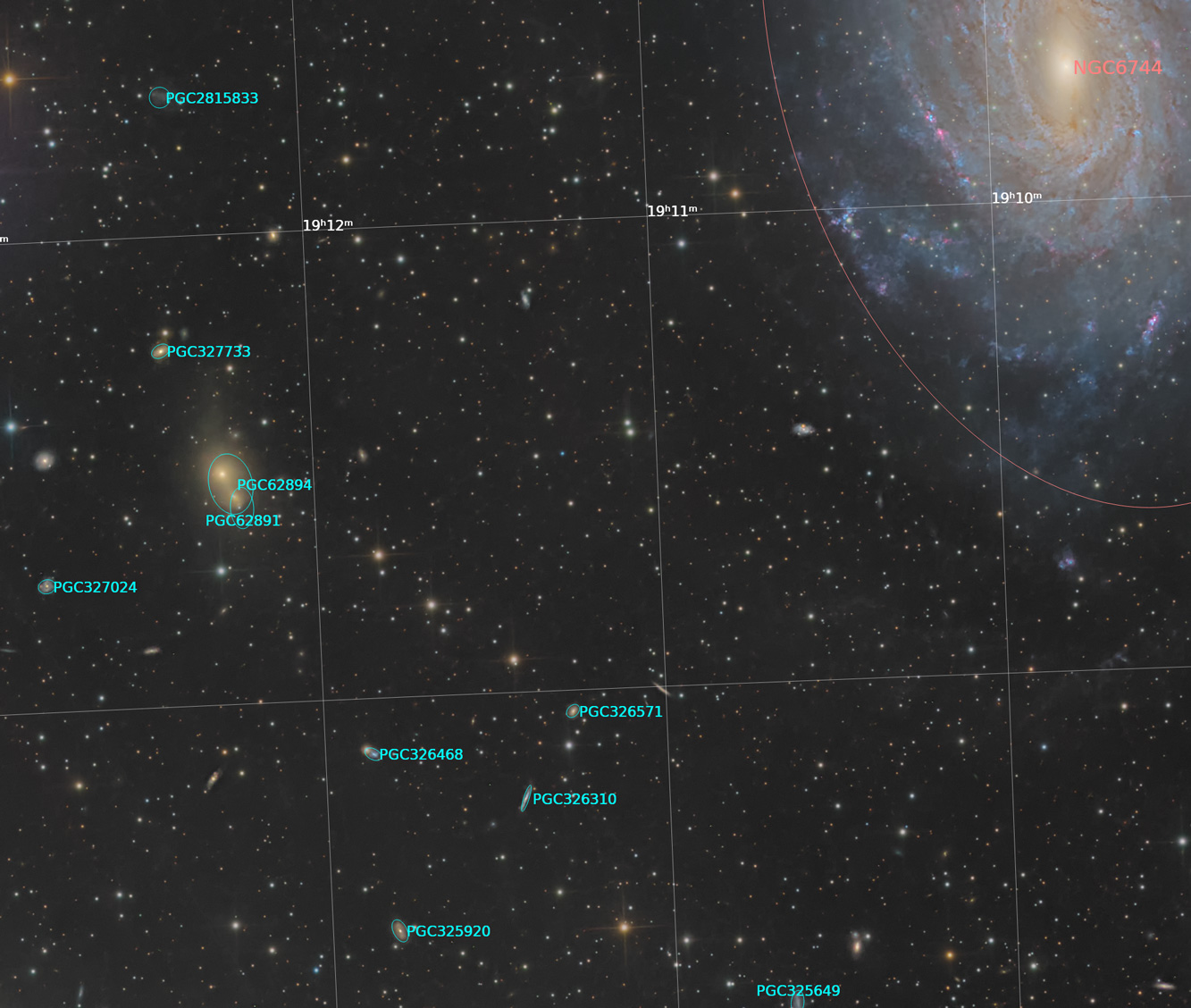

複数本の腕は比較的密に巻いているが、あまりはっきりしていない。下の画像は中心部のピクセル等倍切り出しだが、コアから腕には暗黒星雲と散光星雲が細かく点在しているのがわかる。

ピクセル等倍では、さすがにアラが目立つ。とはいえ、系外銀河の中心部をここまで細かく描写できるのは、さすがに51cm望遠鏡の威力を感じる。

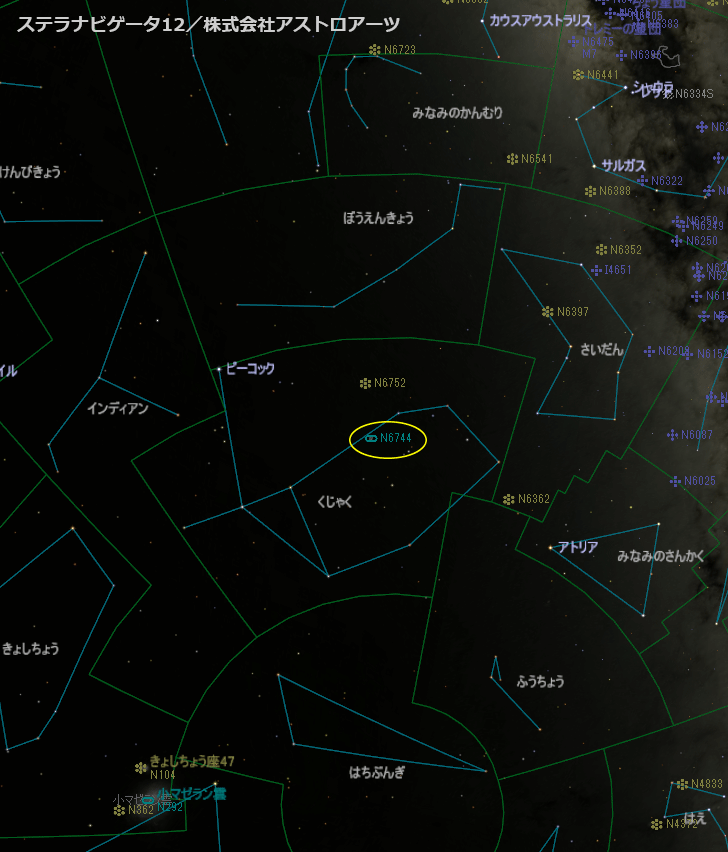

位置は下図の通り、いて座の南、みなみのかんむり座と天の南極の中間あたりに位置している。

周囲には様々な小さな銀河が点在している、一番目立つのは、右上の大きめの伴銀河。これにはPGC62815またはNGC6744Aという番号が付いており、光度 15.16等、長径 1.66′ 短径 0.62’ となっている。天の川銀河とマゼラン雲の関係に近いのではないか。

画像右下側にもPGC番号の小さな銀河が数多くある。

また、同じくじゃく座内の4°ほど北側には、視直径20分角で全天3番目に明るい、大型の球状星団NGC6752がある。こちらは昨年に個人でリコリモにて撮影していた。

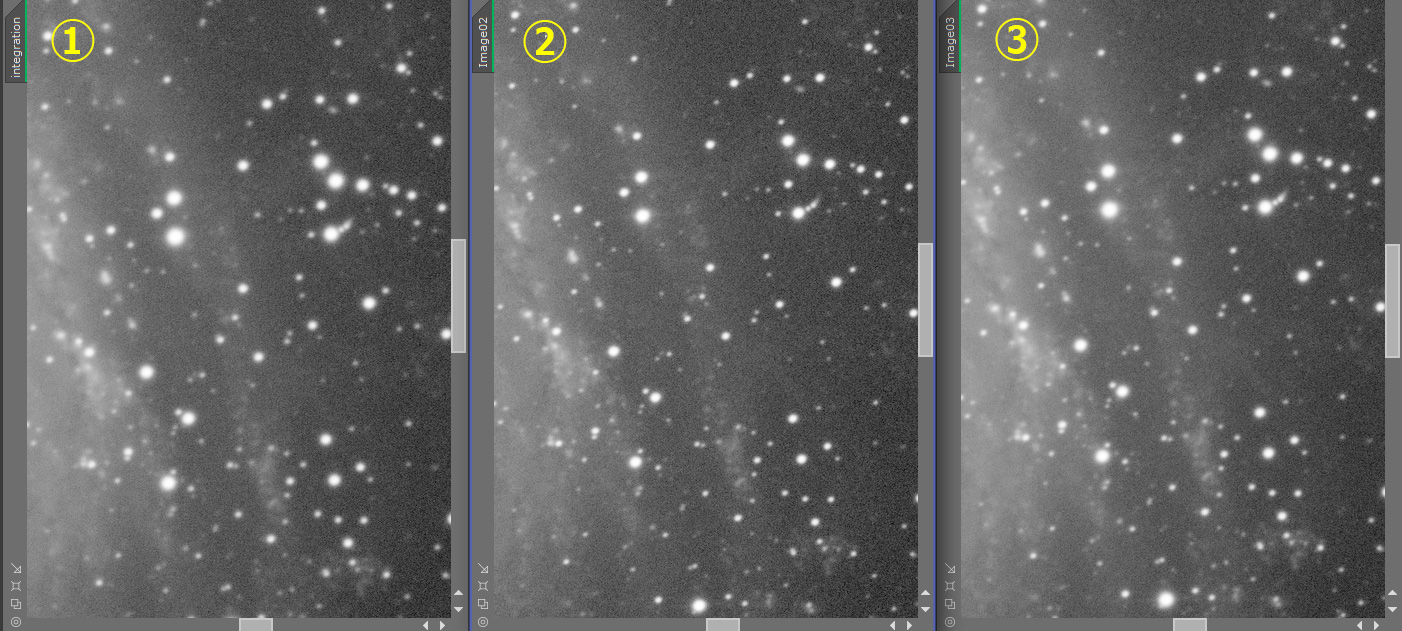

画像処理に関して、今回のデータは、L,R,G,B,Hαがあったが、撮影時の雲の影響でR,G,Bの露光時間が揃っていなかった。Lも33分と短めだったので、L画像のスタック(①)と、RGBスタック合成画像から抽出したL画像(②)を加算平均してみた(③)。しかしこれら3つのノイズはあまり変わらないように見える(下の画像)。それなら単なるRGB合成だけで良かったかもしれない。

ただし今回はせっかく作ったので、③を用いてLRGB合成を行った。

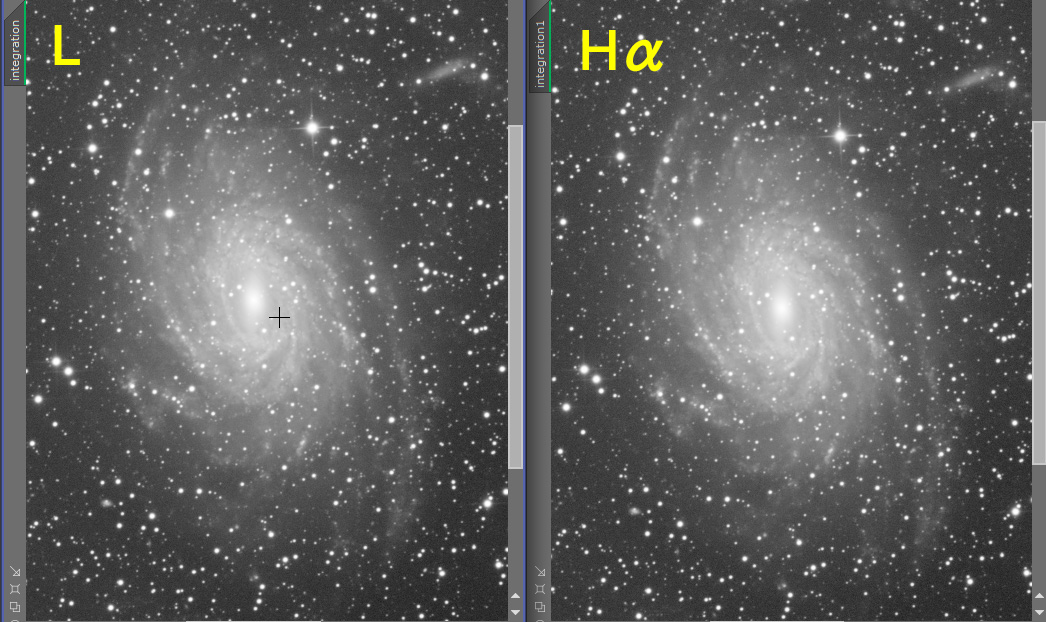

それからHα画像についてだが、これはL画像との差がかなり小さかった(比較は下の画像)。

とりあえず、Photoshopのレイヤーを使って重ねてみたが、案の定、赤ポチの強調はできず、全体的に赤っぽくなって不自然になるだけだった。そのためHα画像の使用は取りやめた。そのためか、赤い散光星雲による赤ポチは控え目の結果となった。今回のような場合、どのようにHα画像を使えばいいのかよくわからない、またTASCで他の方の処理例を見て学びたい。

それから、雲の影響なのか、R画像は銀河と輝星の周囲にボヤっとした広がりがあって、それが目立ったので、DBEで修正した。また四隅の色むらは修正できなかったので、トリミングで切り捨てた。下はトリミングなしの全体画像。

コメント