- 【環境】2025/11/19 / オーストラリア サイディング・スプリング/気温 不明/光害レベル:不明

- 【光学系】RA501: Dall-Kirkham Astrograph D=510mm, f=2259mm (F4.4)

- 【カメラ】Player One ZEUS 455M PRO

- 【架台・ガイド】

- 【ソフトウェア】MaxIm DL Version 6.30

- 【撮影法】センサー温度 -10℃

- R(BIN2):180sec x10(30分)、 G(BIN2):180sec x10(30分)、B(BIN2):180sec x10(30分)

- 【処理法】

- PixInsight: ABE, SPCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, Masked streach, RGB合成

- ステライメージ10・Photoshop

- ピクセル等倍・トリミングあり

TASC-onリコリモによる、とびうお座の系外銀河NGC2442のデータを処理した。

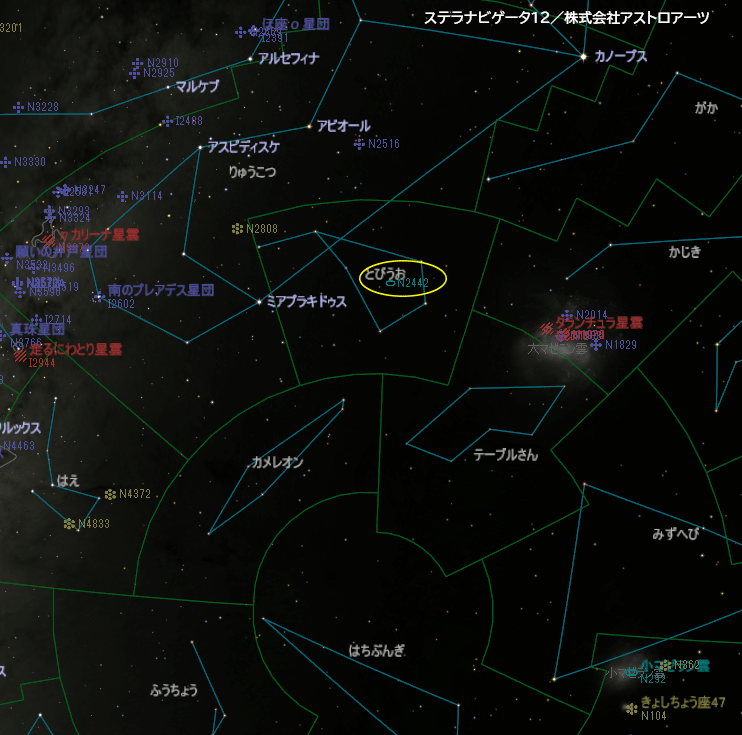

この銀河の位置は下図の通り、日本からぎりぎり見えるカノープスのずっと南にあり、もちろん日本からの撮影はできない。とびうお座という星座も日本ではなじみがないもの。

形状は、大きな二本の腕が目立つ渦巻き銀河。その腕の中を太い暗黒帯が通っていて、赤い散光星雲も点在する。

視直径は6秒角程度と小さいのて、上の画像はNGC2442のみをピクセル等倍で切り出している。それでもちゃんと見られる画像になるのは、さすが大口径だけある。また撮影時に2×2ビニングされているというのも、短時間で滑らかな画像が得られる要因になっているのかもしれない。ただ、現在のCMOSカメラでのハードウェアビニングは撮影後のソフトウェアビニングに対してメリットがあまりないとも聞く。単にデータサイズを小さくできるというだけかもしれない。

トリミングの範囲を少し広げると、近くの小さな系外銀河が入ってくる。

左のPGC21457は、はじめNGC銀河だと思っていたが、実はPGC銀河だった。13等級のPGC銀河が結構立派に写っていて驚いた。

画像処理については、RGBのみを合成した。撮影データには45分のL画像もあったが、なぜかL画像よりもRGB合成画像のほうが解像感が高かったので、Lは使わなかった。Hαは一応重ねてみたがあまり赤色の星雲が出ず、全体に赤っぽくなるだけだったので使わなかった。

ノンリニア処理ではストラクチャをきつめに出して暗黒帯を目立たたせ、さらに彩度も高めにしたので、かなり強烈なイメージになった。6分角程度の銀河の構造がここまで出せるのは、さすがに51cmの大口径だと思う。こうなると、ビニングしない高精細の画像も欲しいところ。L画像だけでもビニングなしで撮影できないだろうか。こういう場合は、後で自費にて追加撮影しても良いかもしれない。

トリミングしない全体像は↓。

暗黒の宇宙にぽつりと浮かんでいる様子がわかる。

コメント