- 【環境】2024/4/14 0:26 ~ 3:33 / 兵庫県明石市/気温 15℃/光害レベル:SQM-L測定値=18.4

- 【光学系】R200SS + エクステンダーPH(1120mm F5.6)/ Comet BPフィルター

- 【カメラ】ASI294MC Pro

- 【架台・ガイド】ケンコーSE2赤道儀/ガイド鏡:ミニボーグ50+クローズアップレンズNo.2/ガイドカメラ:ASI178MM

- 【ソフトウェア】<撮影>N.I.N.A 2.3/ <ガイド>PHD2/ <処理>(下記の通り)

- 【撮影法】センサー温度0℃・ゲイン200・オフセット30・180sec x 61コマ(合計183分)/PHD2によるオートガイド・ディザリングあり

- 【処理法】

- 前処理(リニア):PixInsight: WBPP, ABE, DBE, PCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator

- 後処理(ノンリニア):ステライメージ9・Photoshop

- 67%に縮小・対象付近を切り出し

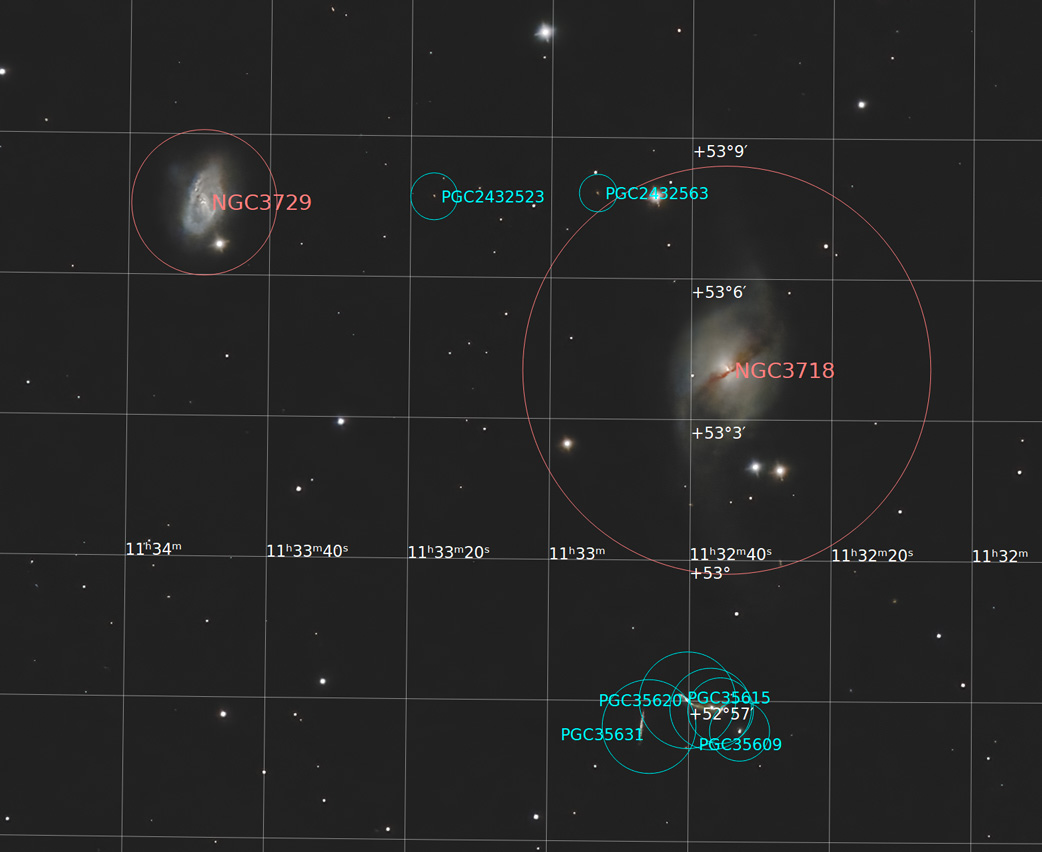

光害地の自宅から撮影した、おおぐま座の系外銀河NGC3718とNGC3729、およびその周辺の銀河。

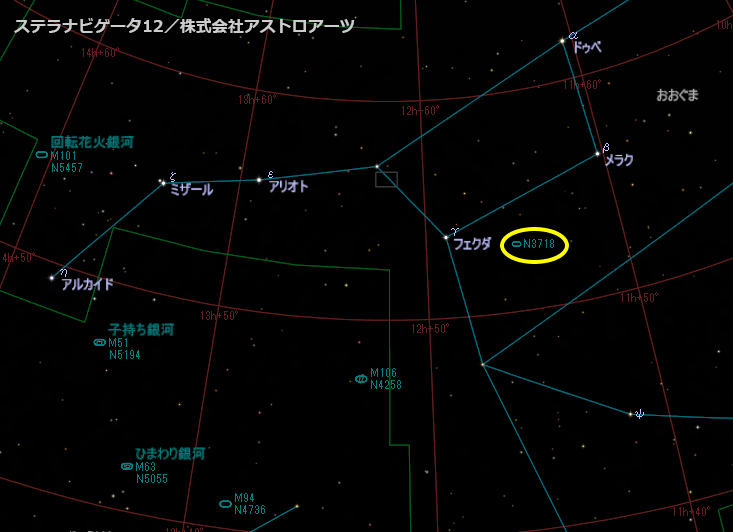

場所は北斗七星のひしゃくの底付近(下図)。

この画像にはNGC3718とNGC3729以外にも多くの小さな銀河が写っている。そこでPixinsightでアノテーションを入れてみた。

まず一番大きなNGC3718(右)だが、特異銀河のカタログである「アープ・アトラス」の214番に登録されており、確かに変わった形をしている。キャンディーの包みのようなねじれた形だが、その上下の淡い部分は背景の光害に埋もれてしまっている。これは光害地なので仕方がない。中心部には暗黒帯がはっきりと見える。

左上のNGC3729は小さめだが中心部を取り巻く楕円上の腕が分かる。NGC3718がねじれた形をしているのはNGC3729との重力相互作用の結果である可能性が有るそうだ。

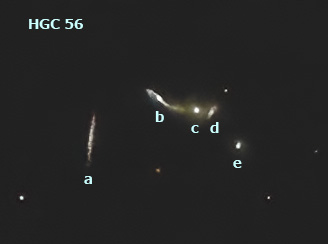

そして右下に小さなPGC番号が付いた銀河がかたまっているが、これはコンパクト銀河群のカタログであるHCG(ヒクソンコンパクトグループ)の56番、アープ322番として登録されている。

コメント