ACUTER OPTICS の自動導入経緯台「トラバース」がセールで安くなっていて、税込み1万5千円弱で買えるので思わず衝動買いしてしまった。私は既に自動導入経緯台「AZ-GTi」を所有しているので本来は必要無いはずだが、AZ-GTiは様々な部品を付けて赤道儀化しており、経緯台に戻すのが面倒という事もあった。それに「トラバース」はAZ-GTiに比べて小さくて軽く、付属三脚と一緒に入れて持ち出せるケースも付いているのが魅力だった。これだけ合わせて1万5千円なら、もしあまり使えなくても諦めがつく。

そういうわけで早速使ってみたいが、なぜか夜になると曇るので、ひとまず休日の昼間に太陽撮影に用いてみた。

搭載した機材は、

- 鏡筒:ミニボーグ60ED + 1.4×テレコンバーターDG(490mm, F7.8)

- 減光フィルター:ND400 + ND16 + ND4 (減光率 1/25600)

- カメラ:EOS60Da

- ソーラーファインダー:ASTROLABE

その様子は動画化してYouTubeにアップしている。

使ってみた感じとしては、やはり小さくて軽く、単3乾電池で駆動できるので電源コードも必要無く、ほとんど「大型のカメラ雲台」感覚で使える(モバイルバッテリーを接続して使うこともできる)。スマホによる初期アライメントもスマホと鏡筒を平行にしてボタンを押すだけと簡単。太陽のような大きな天体を導入するだけなら、この初期アライメントとソーラーファインダーで十分だった。

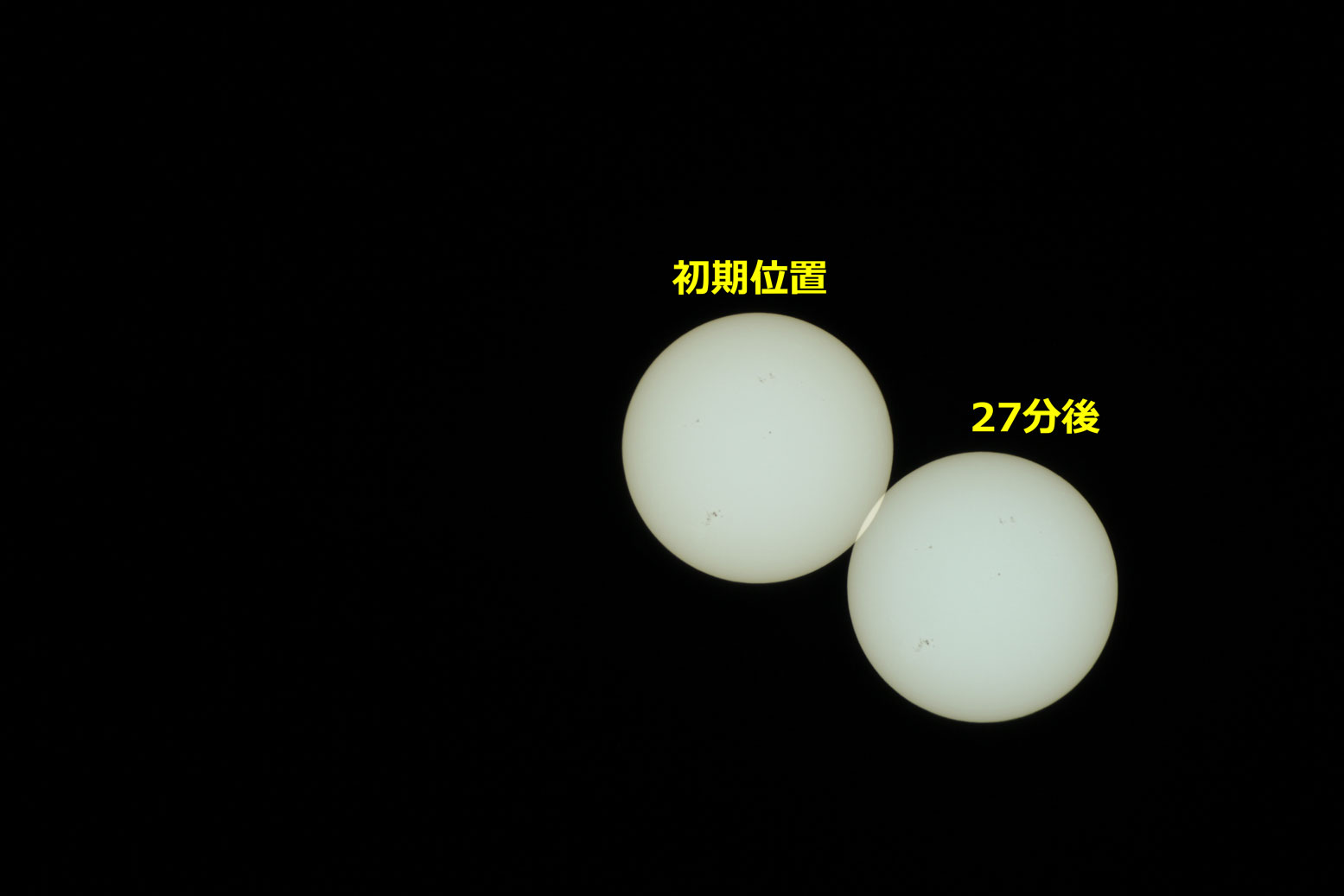

昼間は太陽しか見えないため必然的に1スターアライメントとなるので、、追尾はそこそこズレる。今回は27分で太陽一個分ぐらいズレた。

しかし太陽撮影なら時々位置修正するだけなので、実用上問題ない(月食や星食などで長時間追尾する場合はアライメントを正確にする必要はありそう)。

カメラに古い一眼レフを用いたのは、まず完全コードレスにしたかったから。現在様々なZWO社のCMOSカメラを所有しているので、本来ならこれらで動画を撮影して処理するのが良さそうだが、そのためにはノートパソコンを持ち出して接続するか、ASIAIRを使うしかない。しかし現在ASIAIRは別のシステムに取り付けており外すのが面倒なのと、パソコンではやはり手軽さに欠ける。

だたEOS60Daではさすがに古すぎるので、せめてPentax KPが使えるように鏡筒側マウントを手配したい(現在、ミニボーグ60EDのマウントはEOSにしている)。

撮影は静止画と動画で行った。焦点距離490mmとAPS-Cカメラでは太陽が小さめなので、動画は「クロップ」モードで撮影した。

まずは静止画1コマ撮り。

太陽像が小さいので、Photoshopのニューラルフィルターで2倍に拡大している。

上の画像の左側に見える大きめの黒点群は、5月半ばに大規模太陽フレアをもたらした、13664黒点群。この影響により日本各地で低緯度オーロラが観測されて話題になった。この13664黒点群はそれから一旦太陽の裏側に回り、再度表側に出てきた。5月に比べるとかなり小さくなったが、それでもそこそこの大きさがある。

下の画像はこの黒点付近を切り出したもの。

また、動画についてはEOS60Daのクロップモード(640×480・60p)で4044フレーム撮影した動画をAVIに変換、Autostakkert3で25%採用・1.5X Drizzleでスタック、RegiStax6でWavelet処理、その後ステライメージ9とPhtoshopで調整した。

こうしてみると、動画の方が細かな部分まで分かるが、静止画1コマのみもそれほど悪くないという感じがする。ただし静止画の方は、30コマ以上撮影した中から大気ゆらぎによるブレが最も少ないものを選定する手間が必要だったので、やはり動画の方が良さそう。

そして、今後は出来ればCMOSカメラで撮影して無圧縮形式で記録した動画ファイルを使いたい。パソコンをバルコニーに持ち出す程度は仕方ないように思えてきた。

今年2024年はおそらく太陽活動のピークになると予想されており、今後巨大な黒点群が出現する可能性も高い。そうなったときに、短い空き時間にサッと準備して素早く撮影出来る体制にしておきたい。

コメント