機材

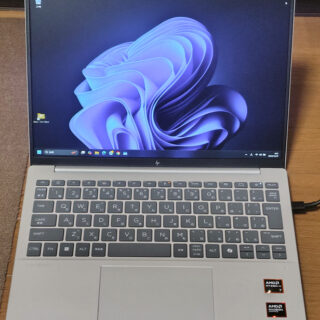

機材 【モバイルノートPC】HP OmniBook 7 Aero 13-bg

購入の経緯これまでメインで使用していたノートパソコンは約4年半前(2021年7月)に購入した「HP Pavilion Aero 13-be」。主に自宅撮影時にバルコニーに設置して赤道儀やカメラなどの機材を接続し、自室のデスクトップPCからリモート接続して使用している。また天体撮影以外でも自宅外での様々な用途で使っている(むしろ他用途の方がメインで、ついでに天体撮影に流用している)。購入時の記事は下記。これは4年前の機種とはいえ、当時の上位スペック(Ryzen 7 5800U,...