- 【環境】2021/11/27 22:22 ~ 11/28 1:35 / 兵庫県明石市/気温 5℃/光害レベル:SQM-L測定値=18.8

- 【光学系】R200SS + エクステンダーPH(1120mm F5.6)/ Comet BPフィルター

- 【カメラ】ASI294MC Pro

- 【架台・ガイド】ケンコーSE2赤道儀/ガイド鏡:ミニボーグ50+クローズアップレンズNo.2/ガイドカメラ:ASI178MM

- 【ソフトウェア】<撮影> APT v.3.90/ <ガイド>PHD2/ <処理>(下記の通り)

- 【撮影法】センサー温度0℃・ゲイン200・オフセット30・180sec x 62コマ(合計186分)/PHD2によるオートガイド・ディザリングあり

- 【処理法】

- 前処理(リニア):PixInsight: WBPP, ABE, DBE, SPCC, BlurXTerminator, NoiseXTerminator

- 後処理(ノンリニア):ステライメージ10・Photoshop

- 50%縮小・トリミングあり

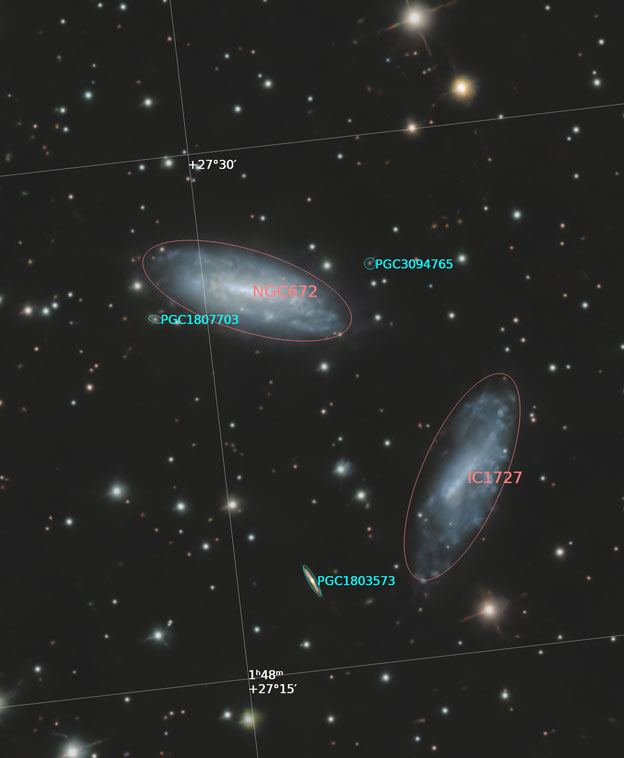

光害地の自宅から撮影した、さんかく座の系外銀河NGC672とIC1727。撮影は約4年前だが、画像処理をしないままになっていたのを引っ張りだしてきた。撮影当時はまだBXT(BlurXTerminator)を使っていなかったので、結果的に当時すぐ処理するよりも品質が良い画像になっているはず。

PixInsightでAnnotateを入れたものが下の画像。

大きな二つの銀河以外にも、小さいPGC番号の銀河が点在している。

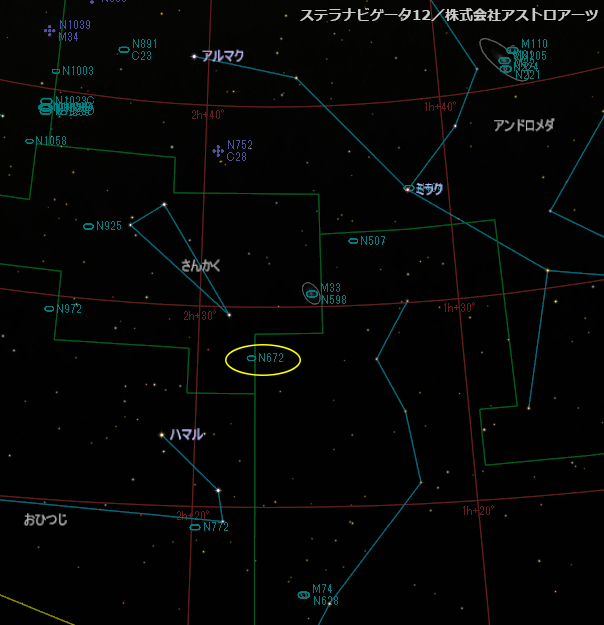

場所は下の星図の通り。

さんかく座の細い三角の先端から少し離れたところにある。

さんかく座といえば大型の系外銀河M33が有名で、むしろそれ以外に何かあったけ?と思うぐらいM33の印象しかないが、他にもNGC925という比較的大きめ(視直径10’程度)の系外銀河があり、このNGC672も視直径6.6’とそこそこ大きい。ただM33をはじめとしてどれも淡めなので、光害地での撮影は厳しい。

NGC672とIC1727は見た通りかなり接近して隣接しているので、なんらかの相互作用が考えられる。少し調べてみると実際に重力的な相互干渉があり、両者の間に中性水素(HI)で検出される潮汐ブリッジがあるようだ(参考文献:https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1980A%26A….84…85C)。

この重力干渉によってIC1727の方は形態・ガス分布が非対称になっている。NGC 672 の方はより質量が大きく、構造は比較的安定しているが、それでも外縁部には相互作用の影響が見られるということだそうだ。

もう一つの疑問として、これだけ接近していて大きさも明るさも同じ程度なのに、IC1727の方にはNGC番号が付いていないのは何故かということ。これだけ近いと眼脂観測でも同一視野に入るし、写真でも同じ写野内に入るはず。これについても少し調べてみた。

まずNGCとICの違いだが、NGC(New General Catalogue)は18世紀ごろのウィリアム・ハーシェルらによる眼視観測の記録をまとめたもの。IC(Index Catalogue)はNGCより後に、より大きな望遠鏡で写真による観測を主体としてまとめたもの。そのためNGCに漏れていた淡い天体が多く追加された。

NGC672は1786年にウィリアム・ハーシェルが眼視観測したもの。このときIC1727は淡いために認識できなかった可能性がある。IC1727は1896年にアイザック・ロバーツが写真乾板で発見した。

今回の画像を見ても、大きさはあまり変わらないが、中心部はNGC672のほうが明るいことがわかる。このような差でIC1727にはNGC番号が付かなかった。

コメント