拡大撮影

拡大撮影 惑星撮影機材の試行錯誤(一応の目処)

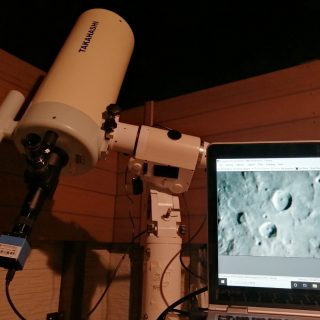

先日から惑星撮影用機材の組み合わせについて試行錯誤していて、前回は合成F値が狙いの30より若干暗めの32になっていた。今回は眼視側のBORG直進ヘリコイドSをM42ヘリコイドTに変えて光路長を短縮し、カメラ側もそれに伴ってM42P0.75延長筒を減らして、パワーメイト2.5xと鏡筒の距離を短縮した。これで主鏡の繰り出しが減って主焦点距離が短くなり、合成F値が明るくなるはず。惑星撮影用機材ただし、接続間違いが一箇所あったのに後で気がついた。カメラ(ASI183MC Pro)とE...