先日、R200SSの光軸を調整した。

このときは、基本的な調整をした後でも星が「おにぎり型」になってしまったが、鏡筒側面と主鏡セルを止めている6か所のネジを緩めることで改善した。

これで一件落着と思い、その数日後に再度撮影を行おうとしたとき、星像の「おにぎり型」が再度復活していた。

そのため、この日は撮影をあきらめ、後日再調整することにした。

もっとも疑わしいのは「主鏡の圧迫」なので、鏡筒から主鏡セルを外して主鏡保持関連のネジを調整することにした。

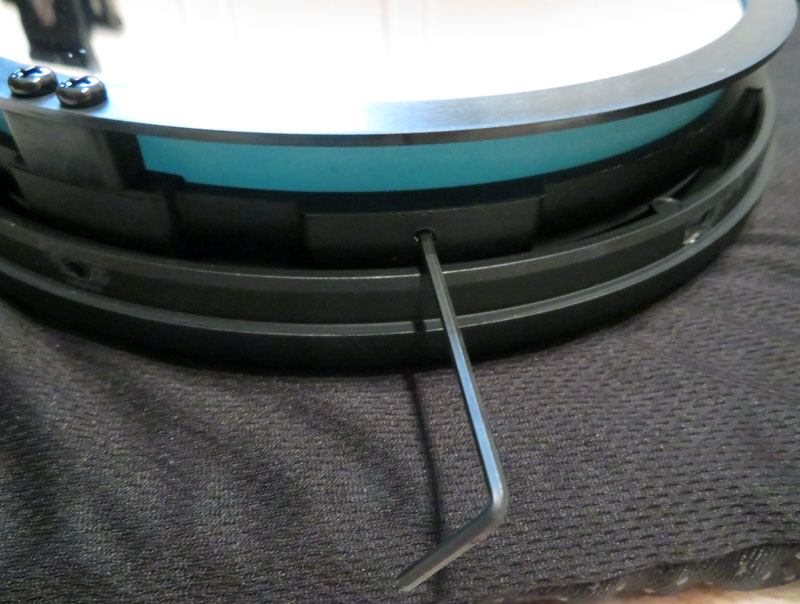

主鏡セルと鏡筒の位置関係をシールでマークし、側面の6か所のネジを外して、主鏡セルを取り外した。

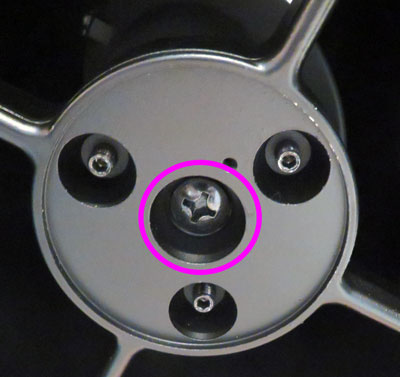

最近のR200SSは主鏡のセンターマークが最初から入っている。主鏡保持に関係していそうなネジは、おそらく下の2種。

主鏡を表から押さえているリングのプラスネジ(ピンクの楕円で囲った部分・3か所に2つずつ)は、元からかなり緩めに締められていた。これ以上緩めても良いものどうか分からなかったが、とりあえず少しずつ均等に緩めておいた。

主鏡の側面を支えているイモネジ(上図で緑の円で囲った部分・6か所)については、それぞれいったん緩めてから再度締めていき、少し抵抗があったところで止めた。

両者ともかなり緩めになったので、がたつきが心配だが、軽くゆすってみてもガタガタしないので、とりあえずこれで行くことにした。

その後、主鏡セルを鏡筒に取り付け、再度斜鏡の傾きと主鏡の傾きを調整しなおした。

調整した日は天気が悪かったので、これで終了。

さて、その数日後、上記調整後の星像を実写で確認したが・・・。

まだ「おにぎり型」の歪みが残っている。

主鏡の圧迫が原因ではなかったのか、もしくはそれもあるけど他にも原因があるのか。

鏡筒が赤道儀に載っており、ガイドスコープやカメラもセット済みなので、再度バラして降ろし、調整し直すのも大変。そこでピントを少しずらし、実際の星像を見ながら主鏡の傾きを調整しなおしたが、あまり変わらなかった。

さらに、前回効果の有った主鏡セルと鏡筒を止めているネジを更に緩めたがこれも変わらず。

あとは「斜鏡の圧迫」だが、これも撮影態勢のままでは調整しにくい。もうあまりやれそうなことが無いので、半ばやけくそで斜鏡の引きネジを少し緩めてみた。

すると・・。

けっこう改善している。斜鏡引きネジの締めすぎだった?

周辺部星像もまずまず良好なので、これで解決か(?)。

上で星像テストに使ってきた球状星団M71の高度が下がってきたので、星像が改善したところで「まゆ星雲(IC5146)」を本格的に撮影すべく、まだ高度が高い対象へ鏡筒を向けて撮影開始すると・・・。

「おにぎり型」が復活した!!。

低空から天頂付近へと鏡筒の向きを変えただけで、ピントもカメラも何も触っていない。

姿勢によって星像の歪みが変化するということは、何処かのネジが「緩めすぎ」になってしまったのか・・・?

当初の「酷いおにぎり型」からはかなり改善したが、なかなか安定して円形星像が得られない。現状では50%縮小ぐらいで星像をごまかしながら使えるが、小さな銀河をピクセル等倍で捉えるのは厳しそう。

R200SSには完全に振り回されており、体力と気力を削られつつある。しかしなんとか「春の銀河まつり」までには安定運用に持っていきたい。

(2021/11/3追記)接眼部付近の「たわみ」も複合しているような気がしてきた。接眼部強化を考え中。

コメント

はじめまして。

BKP130にて全く同様のトラブルが発生しておりまして詳細な記事とても参考になりました。

その後問題解決されましたでしょうか?

私の場合ピント位置でスケアリングを追い込んでも天頂から移動すると良くなったり駄目になったりします。オフアキなのでガイドエラーでも無い感じです。

以前販売店さんでBKP系はフォーカーサーを取り付けている箇所が弱く

強化しないと駄目と聞いたことがあるので、たわんでいるのも原因の1つにあるのかもしれません。それとフルサイズ四隅で見ると1カ所だけ狂っていることもあるので気になっています。R200SSはフォーカサーとその接続部分は頑丈のように見えるのですが・・・

ティガーさん、こんにちは。

コメントありがとうございます。

R200SSの星像については光軸調整を何度か繰り返した結果、最初の状態から比べるとかなり改善してきました。

しかし、まだ完全な円形を常時安定して保持できません。

ティガーさんと同様に鏡筒の向きが変わると星像が変化しますので、接眼部のたわみも疑っています。特にエクステンダーと冷却CMOSカメラを接続すると長くなり、結構大きなモーメントが接眼部根元に作用しているのではないかと思います。

R200SSの接眼部ですが、2019年に限定発売された70周年記念モデルでは接眼部取り付け部分が強化されています。また、国際光器さんからは接眼部補強プレートが販売されていましたので、以前からノーマルのR200SSでは接眼部が弱く、補強の必要性が認識されていたのだと思います。ただ残念なことに、国際光器さんの補強プレートは製造終了で在庫無しだそうです(問い合わせました)。自作で強化している人も居られるようですが、私はそこまでの工作技術が無いため、補強はあきらめました。

あとは画像処理段階で何とかごまかしています。StarNet++で星像を分離し、星像だけの画像をステライメージのガイドエラー補正機能で修正しています。ただし多数の星が接近して詰まっている球状星団には厳しい感じですね。